Von Carolina Schreiber

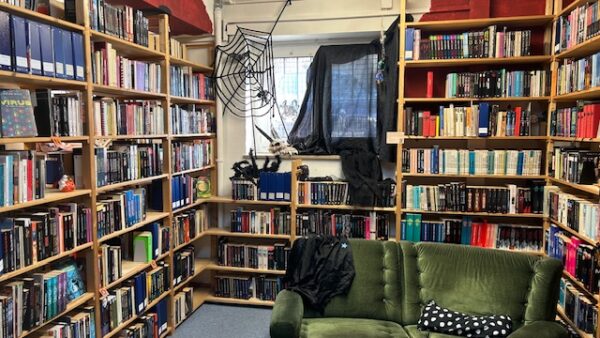

Die Tür öffnet sich und sofort liegt der vertraute Geruch von Papier in der Luft. Regale, die bis zum Rand mit phantastischen Welten gefüllt sind, ziehen die Aufmerksamkeit auf sich – von düsteren Gruselszenarien über futuristische Science-Fiction-Universen bis hin zu zauberhaften Märchen. Die Phantastische Bibliothek Wetzlar, zentral in der Turmstraße 20 gelegen und nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt, ist ein Ort, der sich seit der Gründung kontinuierlich weiterentwickelt hat: Angefangen 1989 mit nur zwei Regalen in der Stadtbibliothek bis heute mit eigenem Standort. Ihr Bestand umfasst inzwischen mehr als 300.000 Titel und steht für eine große Bandbreite literarischer Phantasie.

Laut Klaudia Seibel, die in der Abteilung „Future Life“ tätig ist, liegt der Fokus nicht allein auf der Aufbewahrung von Büchern, sondern auch auf der Interaktion zwischen Lesenden, Forschenden und Interessierten. In Seibels Tätigkeitsbereich werden Sci-Fi-Texte systematisch ausgewertet, um darin enthaltene Zukunftsideen zu identifizieren, kontextuell einzuordnen und thematisch zu strukturieren. So entstehen Szenarien, die Unternehmen als Impulse für Innovationsprozesse dienen, beispielsweise in Form von Studien, Vorträgen oder Workshops. Aktuell wird gemeinsam mit der TU Braunschweig an Workshops zu Klimaerzählungen gearbeitet.

Abseits dieser forschungsorientierten Arbeit hat sich die Bibliothek über die Jahre hinweg als ein bemerkenswertes kulturelles Zentrum etabliert. „Die Idee entstand aus einem Austausch von Literaturschaffenden, die sich zusammenschlossen, um die Phantastik als ernstzunehmendes Genre zu etablieren“, erklärt Seibel. 1981 wurden die „Wetzlarer Tage der Phantastik“ ins Leben gerufen, eine Veranstaltung, die von Thomas LeBlanc, Autor, Herausgeber und Gründer der Kulturstätte, initiiert wurde. Für Seibel markierten diese Tagungen einen entscheidenden Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung der Gattung: „Damals war sie noch eine Randerscheinung, die nur von einer kleinen Fangemeinde geschätzt wurde. Aber durch diese Tagungen wuchs das breite Interesse“. Auch heute findet die Veranstaltung jährlich im September statt. Die Themen wechseln, wobei häufig aktuelle Strömungen und Fragen zu dieser außergewöhnlichen Literatur aufgegriffen werden. So wurden in den letzten Jahren etwa „Climate Fiction“ und „Mythen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“ behandelt. Auch die Zahl der Teilnehmer*innen ist seitdem stetig angestiegen.

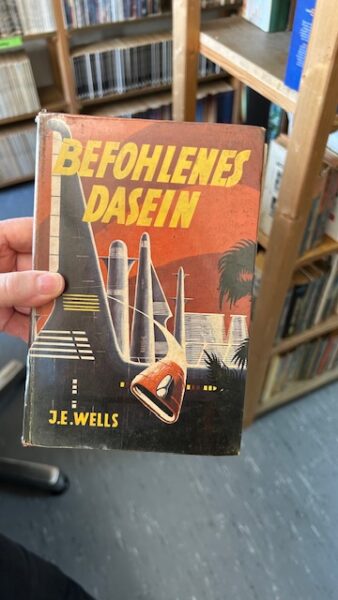

Ein zentrales Merkmal dieses Hauses ist seine Offenheit. „Wir setzen keine speziellen Akzente. Alles, was phantastisch ist, gehört zu uns“, betont Seibel. Sammler finden hier nicht nur klassische Meisterwerke, sondern auch Magazine, Heftromane oder spezielle Ausgaben, die anderswo kaum zu finden sind. „Es gibt keine Einschränkung, was wir archivieren“, fügt Seibel hinzu. Dank dieser Offenheit bietet die Bücherwelt ein wahres Panorama unterschiedlichster Stilrichtungen und viele Bereiche sind thematisch ausgerichtet. So wurde in einem eigens gestalteten Raum, der diesem Genre gewidmet ist, ein Thron und ein Tisch aus Werken der Science-Fiction-Reihe „Perry Rhodan“ gebaut. Eine Konstruktion, die der Hausmeister selbst entworfen hat. Darüber hinaus dient die Bibliothek als Treffpunkt, der sowohl Wissenschaftler*innen als auch Studierende anzieht. „Wir sprechen nicht nur die Fans an, sondern auch die Forscher*innen und Akademiker*innen“, erzählt Seibel. Das Wissenszentrum pflegt enge Partnerschaften mit Hochschulen. „Wir sind ein Archiv der Phantastik, und Forschende kommen häufig zu uns, um in unseren Beständen zu recherchieren“, erklärt Seibel weiter. So gelinge es, unterschiedliche Interessen zu vereinen und einen gemeinsamen Nenner zwischen populärer Lesekultur und wissenschaftlicher Auseinandersetzung zu finden.

Ein weiteres Beispiel für das Engagement des Hauses ist das Projekt „Vorlesen in Familien“. Diese Initiative richtet sich an Jugendliche aus sozial schwächeren Verhältnissen und fördert ihre Auseinandersetzung mit Texten. „Es geht nicht nur um das Vortragen von Geschichten, sondern darum, eine persönliche Verbindung zu schaffen“, hebt Seibel hervor. Ehrenamtliche werden gründlich ausgebildet, um den jungen Menschen regelmäßig Literatur näherzubringen. „Es ist eine große Herausforderung, denn viele der Helfer*innen haben keine pädagogische Ausbildung“, gesteht Seibel. Doch der Erfolg zeigt, wie wichtig diese individuelle Unterstützung ist. „Es geht darum, den Jugendlichen etwas zu vermitteln, was sie sonst nicht erfahren – eine Unterstützung, die ihnen den Zugang zu literarischen Welten eröffnet“, erklärt sie. Auf diese Weise trage die Bibliothek maßgeblich zur Förderung von Lesefähigkeit und sozialer Integration bei.

„Wir sind zwar noch stark analog, aber wir schauen, wie wir unser Archiv auch digital zugänglich machen können“, gibt Seibel an. Die Institution hat erkannt, dass die Digitalisierung der Bestände ein wichtiger Schritt ist, um auch zukünftigen Generationen den Zugang zu erleichtern. Zudem soll das Veranstaltungsangebot auch in Zukunft wachsen. Der „Phantastische Freitag“, ein monatliches Lesungsformat, wurde kürzlich eingeführt. Ob eine Erweiterung der Einrichtung in absehbarer Zeit erfolgt, bleibt offen. Schon jetzt ist sie jedoch ein lebendiger Ort, der weiterhin Literaturbegeisterte, Forschende und sozial Engagierte zusammenbringt.